在定居南村前,陶宗仪就开始教授生徒。他与学生关系融洽。诸生曾为他筑南村草堂,为他编《辍耕录》。王掖有《赠南村先生序》,其中提到陶宗仪“种艺暇,讲授生徒,其志愉愉也”。

洪武六年(1373)秋,陶宗仪离开京师返回松江之时,友人牛谅、堵炳、贝琼、宋濂等人在龙江边劳劳亭为他设宴饯行,并分别赋诗、绘图、作文相赠。翰林侍讲学士宋濂撰写了《送陶九成辞官归华亭序》,在这篇文章中,我们可以领略到陶宗仪本人对于从政与退隐的深刻见解:

九成慨然曰:不仕,古云无义。当草昧之初,兵戈未息,法制未定,民气未苏,吾不可以不仕,不仕何以解生民倒悬哉?今天清地宁,六合一家,论道经邦,皆夔、龙、稷、契之彦;趋事赴功,多龚、黄、姚、宋之俦。四方人士,乐观治化之成,赢粮而驰骛者,动千余人。无事于吾也,吾可以不仕矣。去而为巢父,为许由,为严子陵,击壤而歌,以为太平之幸民,不亦可乎?

陶宗仪认为,在国家初期和战乱时期,担任官职是必要的,因为这有助于解救百姓。但在国家稳定、法制完善时,他选择不入官场,效仿古代隐士,享受和平繁荣时代的幸福生活。

此外,宋濂对陶宗仪的评论颇为精彩:

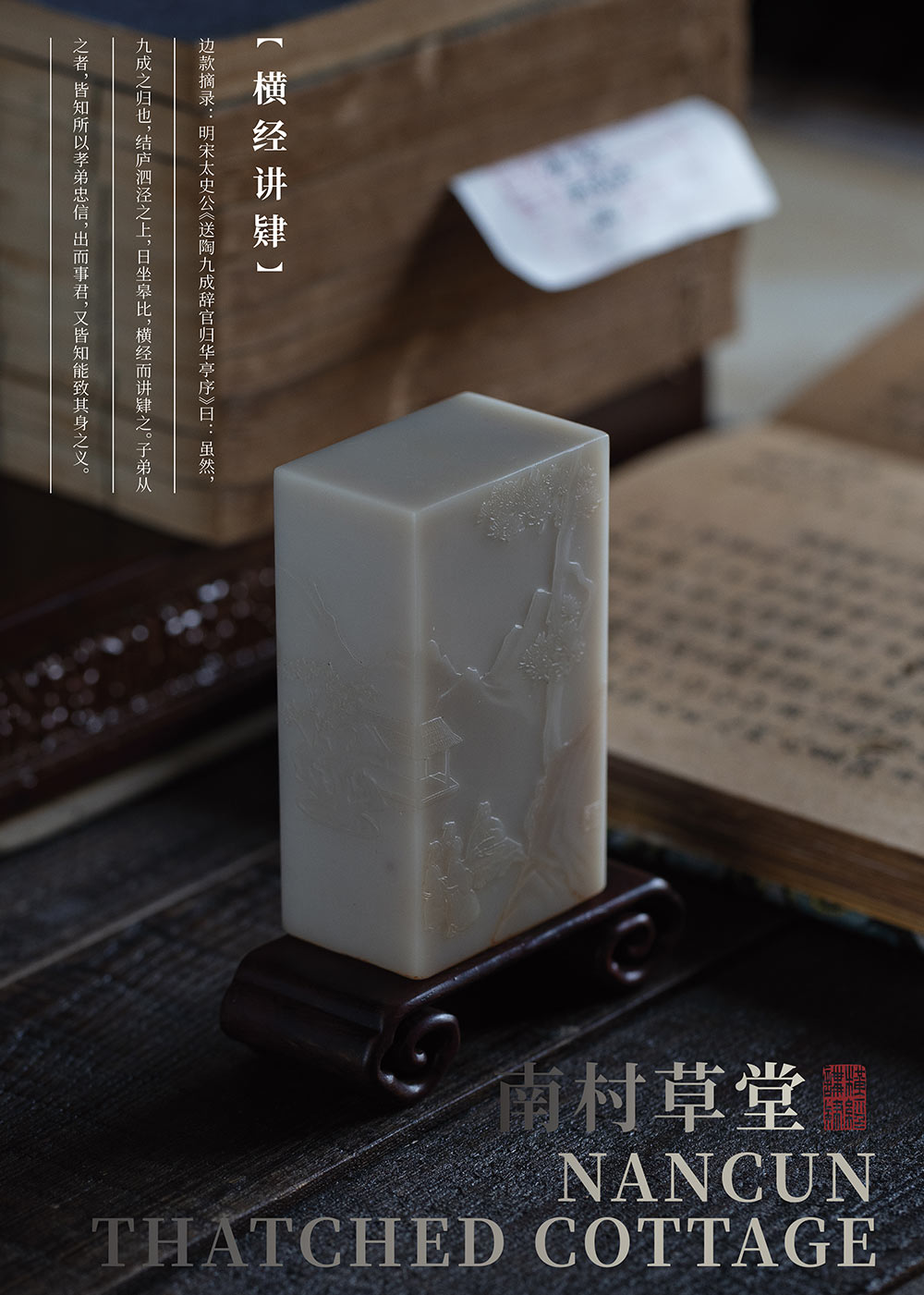

虽然,九成之归也,结庐泗泾之上,日坐皋比,横经而讲肄之。子弟从之者,皆知所以孝弟忠信,出而事君,又皆知能致其身之义。九成有功于国,比于它仕者留心簿书期会而不知教化者,又为何如哉!苟谓之仕,亦可也。

宋濂认为,尽管陶宗仪未曾担任官职,但他在社会教育方面的贡献,丝毫不逊色于那些在官场中服务的人。

在陶宗仪离世之后,他的学生杜琼偶然间翻阅到老师的诗作《南村别墅十景咏》,感慨万分,绘就成了著名的“南村别墅图”,随后,明代的文人墨客如吴宽、文征明、董其昌、陈继儒等十一位卓越人物,纷纷为这幅画作题跋,这充分彰显了陶宗仪对后世的深远影响。下面,我们通过分析画作的题跋来阐释后世文人对陶宗仪的评价:

杜琼题跋曰“予少游南村先生之门,清风雅致,领略最深,与其子纪南甚相友善。不意先生弃世,忽焉数载。偶从笥中得《南村别墅十景咏》,吟诵之余,不胜慨慕,聊图小景,以识不忘。图成,即置之故瓿中。一日,纪南过访,检出相示,欣然谓先君可从此不朽,传之后世,犹令人知胸中丘壑。强欲持去,遂命录先生诗于后,并题数语而归之。”

这幅画作不仅承载了杜琼对恩师的缅怀之情,也反映了他对南村先生学术成就的敬仰。杜琼的题跋中,不仅表达了个人的情感,更通过其对南村先生的描述,向世人展示了陶宗仪的品德和学问。他提到的“清风雅致”和“胸中丘壑”,不仅描绘了南村先生的个人风范,也暗示了其作品中蕴含的深远意境和高洁情操。杜琼的这一举动,无疑加深了后世对陶宗仪的了解和敬意,使得陶宗仪的影响力得以跨越时空,继续在文人墨客中流传。

明代文学家、书法家吴宽题跋曰“九成陶隐君,品望绝高,与云林、惟寅辈名重一时。其南村别墅最著人耳目。东原先生从游甚久,亲炙其高风。予恨不获见九成,而幸与东原交……题识之余弥深景仰云。”

吴宽的题跋反映了明代文人对前贤的敬仰和怀念。他的文字中透露出对陶宗仪的敬意,以及对那个时代文人风范的向往。吴宽的感慨,实际上是对陶宗仪人格魅力和文化成就的另一种形式的传承。

陶宗仪的思想和作品是连接不同时代文人的桥梁,在几百年后的今天,我们仍然能够以此来窥见那个时代的文化风貌和文人精神。