陶宗仪在当时受到许多文人和官员的推崇,有着非常高的声誉,这离不开他守身明德的个人品德。陶宗仪十分赞赏陶氏先人的功励与名望,也以自己是陶氏后人而自豪。陶宗仪还效仿陶渊明旧居“栗里”而称所居之处为“小栗里”。

他友人王逢、杨维桢曾作陶宗仪像赞,颇能得陶宗仪风采神韵。其文曰:

望一男子,冠裳清洒,有青其犍,骑之林下。于时白云冒岭,黄落被野,后则加鞭,前则执靶。虽心乎宁田官,而于齐小白为旷世之交;虽迹乎梁进士,而于高无赖无半面之雅。盖将德业丘山,富贵土苴。尚友饮水上流之樊父,度关西游之老者也欤。

这段文字描述了陶宗仪的风采和神韵,通过他的友人王逢和杨维桢所作的像赞,展现了一个高洁、自在的隐士形象。陶宗仪与贤明君主齐桓公有着同样心系天下的思想,他视富贵如尘土,崇尚饮水上游的樊父,也敬仰那度关西游的老子。他耕耘田园,将品德看得如高山般重要,对功名富贵却不怎么在乎。他的生活态度和精神追求都显得与众不同,像极了古代那些高洁之士。

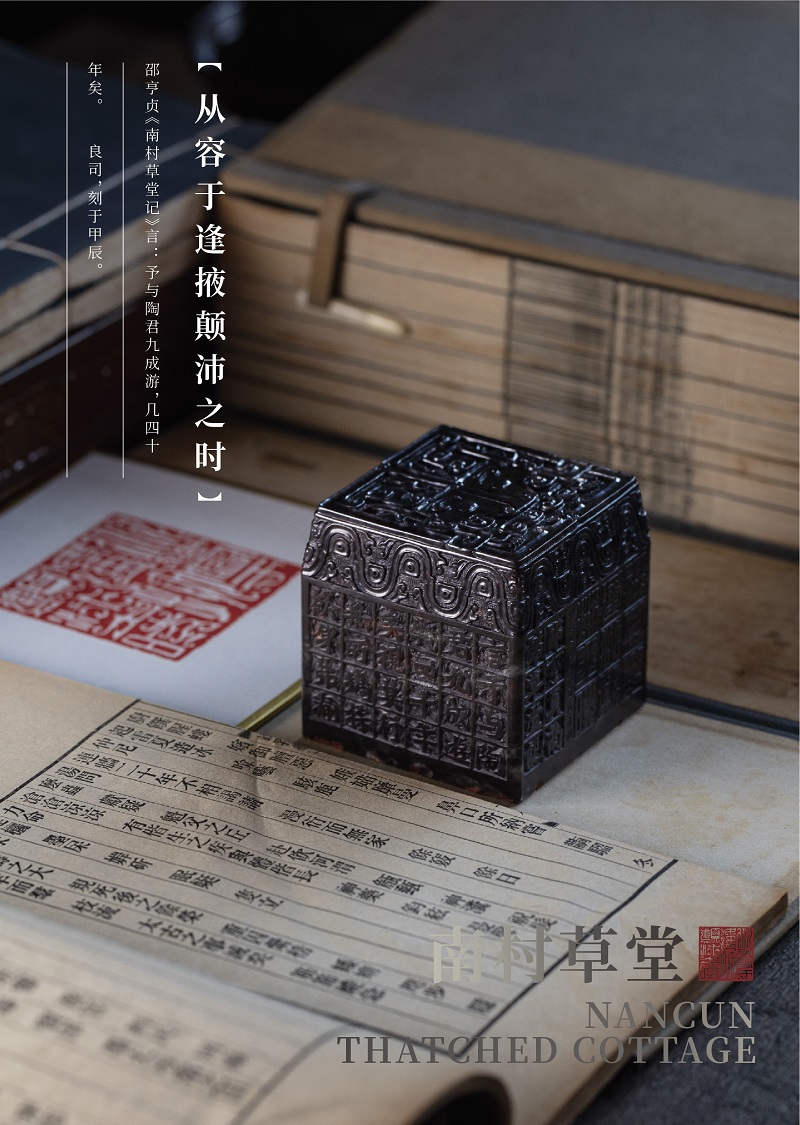

明代文学家邵亨贞《南村草堂记》中讲到陶宗仪时写到:“从容于逢掖颠沛之时,漫浪于世道纷纭之际,无隐士之名,而潜合隐士之行。”当时的许多人“趋竞而合污者有之,困厄而失守者有之,言与行违者有之。”但是像陶宗仪这样“不动声色,全身而履道”的人却几乎没有。

另外,我们来看邵亨贞对陶宗仪与陶渊明相似之处的描述:“九成筑草堂泗溪之南村。暇日余往过焉。见其左右列琴瑟书册,前后多朵麻竹树,四顾皆平畴远水,出户则可览观江山之胜。四时有耕钓蚕牧之营,晨夕有读书谈道之乐。绕屋种菊数千百本,幅巾短褐,逍遥其间。与黄花同傲霜露,地偏而心远,胸中所存,不言而可概见,人亦以为今代之靖节与!余老矣,九成亦逾半百,行将优游卒岁于草堂之下。后之传逸民者,其肯舍诸?九成求余言为记,既书以复之,且以叹苦宗之不竞也。戊午岁重阳日记。”从这段文字中我们可以窥见一位与东晋名士陶渊明志趣相投的隐逸之士。他从不矫揉造作,一生坚守信念。只专注于耕作和读书,在逆境中从容不迫,在纷扰世事中保持淡泊。无论是春耕秋收,还是静观四季更迭,他都沉浸在自然的怀抱里,享受着与大自然的和谐共处。他的屋旁种满了数千株菊花,他身穿简朴的衣物,尽管居住在偏远之地,心境却显得格外辽阔,内心的抱负和志向不言自明。人们也视他为当代的陶渊明。