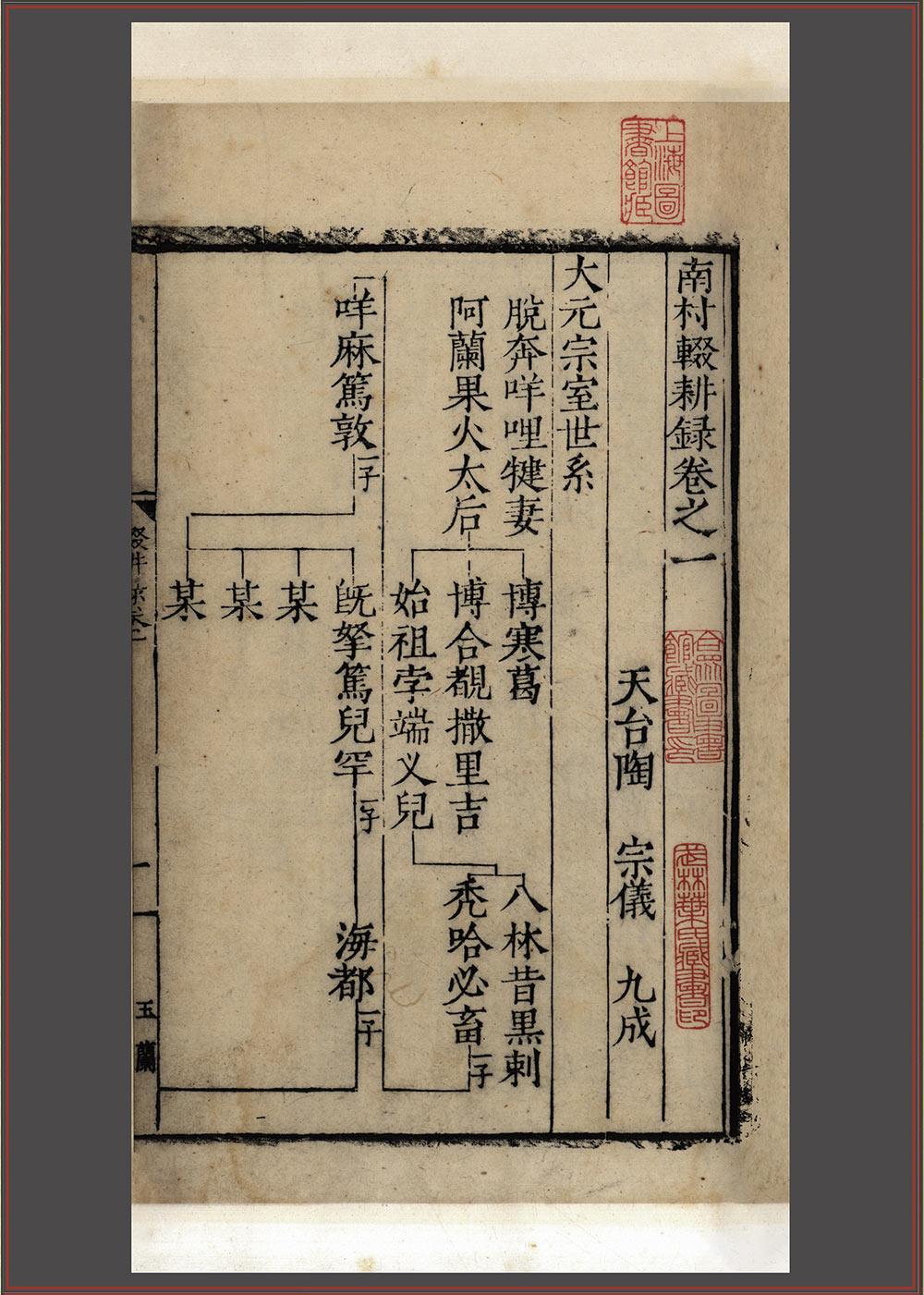

这是陶宗仪最为知名的著作,是历代史料笔记的典范。完成于至正二十六年(公元1366)。全书三十卷,大体来说,这本书记载了元朝的政治、军事、典章制度等,有极高的文献及史料价值。同时《南村辍耕录》还收录了元代文学艺术方面、生产生活技术方面和生活饮食方面等多种内容及资料,四库馆臣对此书评价颇高。

我们列举一些小故事,让大家能更好地理解《南村辍耕录》:

《南村辍耕录》卷二十四第五篇·黄道婆

“闽广多种木绵,纺织为布,名日吉贝。松江府东去五十里许,日乌泥泾。其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业。遂觅种于彼。初无踏车椎弓之制,率用手剖去子,线弦竹弧置按间,振掉成剂,厥功甚艰。国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法,以故织成被褥带帨。其上折枝团风棋局字样,粲然若写。人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷。未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之,又为立祠,岁时享之。越三十年,祠毁,乡人赵愚轩重立。今祠复毁,无人为之创建。道婆之名,日渐泯灭无闻矣。”

南宋末年,黄道婆出生于松江府乌泥泾(今上海华泾镇)。

黄道婆在海南生活了30多年,并从当地黎族人民那里学到了一整套棉纺织加工技术。

元朝元贞年间(1295年至1297年),年老的黄道婆遇到了海船,于是从崖州回到乌泥泾。回到家乡后,她看到家乡不少人都靠种植棉花、纺线织布为生。然而由于工具简陋,技术落后,人们只能勉强糊口。于是黄道婆根据当地棉纺织生产的需要,总结出一套融合黎族棉纺织技术与当地纺织工艺为一体的完整新技术,她将这套技术广传于人,自此松江的棉织业得到了迅速发展,而原本贫穷的乌泥泾也成为富饶的棉织业中心,历数百年之久而不衰。

黄道婆去世后,当地人民感恩泣泪,并建祠祭祀,有识之士还为她树碑立传,尊奉她为“织女星”“先棉神”。

《南村辍耕录》卷十五第十七篇·寒号虫

“五台山有鸟、名寒号虫,四足,有肉翅,不能飞。其粪即五灵脂。当盛暑时,文采绚烂,乃自鸣曰:“凤凰不如我。”比至深冬严寒之际,毛羽脱落,索然如鷇雏,遂自鸣曰:“得过且过。”嗟夫,世之人中无所守者。率不甘湛涪乡里,必振拔自豪,求尺寸名,诧九族侪类,则便志满意得,出肆入扬,以为天下无复我加矣。及乎稍遇贬抑,遽若丧家之狗,垂首贴耳,摇尾乞怜,惟恐人不我恤。视寒号虫何异哉?可哀已。”

五台山上有一种鸟,名叫寒号虫,它长着四只脚和一对肉翅但不能飞翔。它的粪便就是古时用作行瘀的“五灵脂”。每当盛夏时节,寒号鸟就浑身长满色彩绚烂艳丽的羽毛,于是自己得意地唱:“凤凰不如我!凤凰不如我!”。等到深冬季节天气严寒的时候,它的羽毛全部脱落了,光秃秃的如同刚出壳的小鸟,于是自己无可奈何地哀鸣:“得过且过!得过且过!”

人教版语文书二年级上册(2017秋季修订版)选入的课文《寒号鸟》就是改编自这个故事,意在告诉孩子们一个哲理:要认真对待生活,不能得过且过,更不能懒惰,否则后果不堪设想。由此可见陶宗仪作品及其反映的思想对当今社会仍有深远的教化意义。