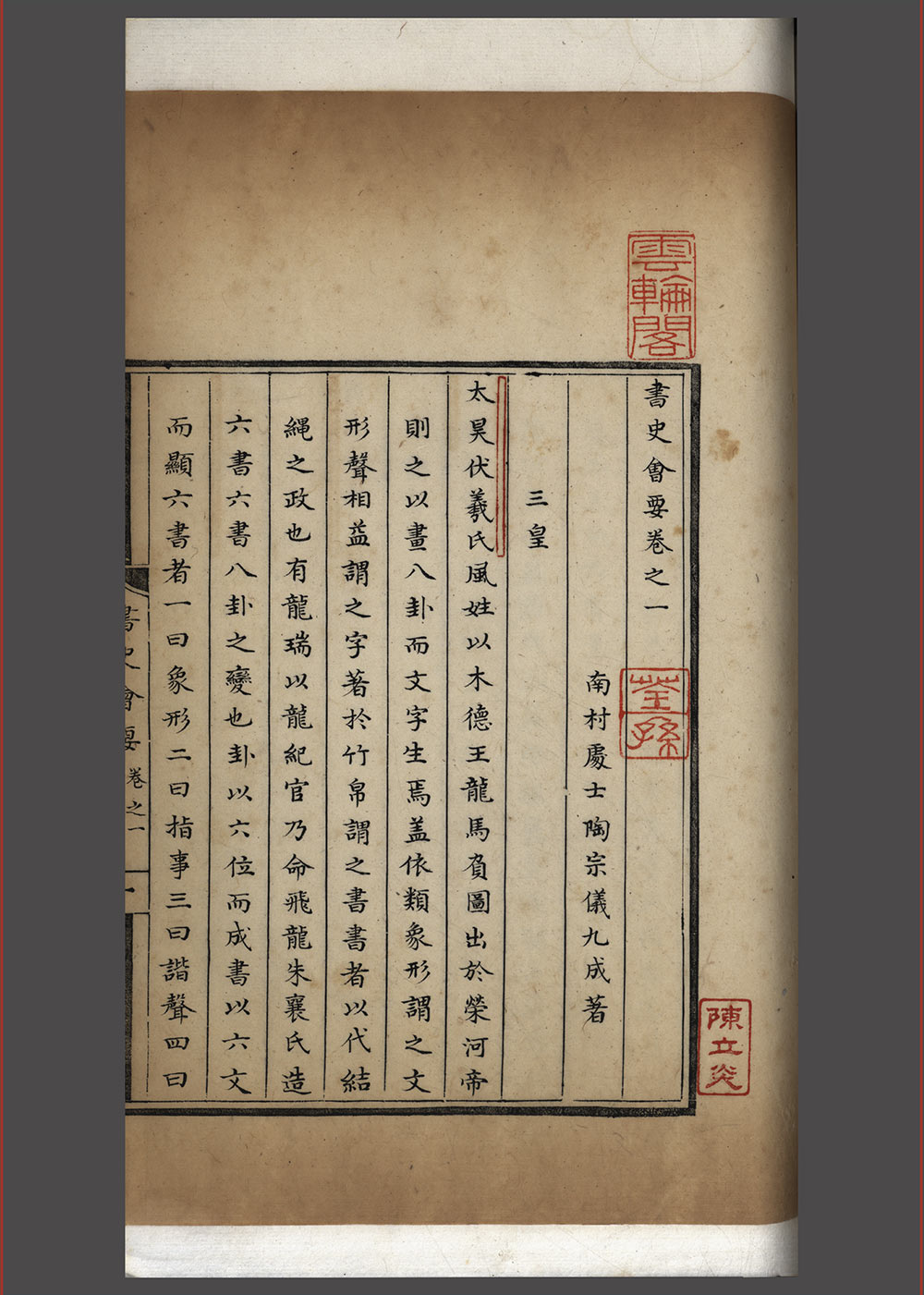

《书史会要》是中国第一部书学史传著作,完成于洪武九年(公元1376),作者为陶宗仪。该书记载了从传说中的三皇五帝一直到元代的历代能书者,上至帝王将相,下至村野草民,包括外域番国、释道妇女,一概予以收录,并为之作小传。

陶宗仪深谙“书虽小技,亦关大道”之理。在元代书法复古思潮与明代书风转型的夹缝中,他敏锐意识到书法艺术正面临“古法渐湮”的危机。于是,他以“存亡继绝”为己任,广搜历代书家事迹、书论精华,甚至将视野延伸至鲜卑、西夏等少数民族书家,构建起一部包罗万象的书法史诗。这种突破汉族中心主义的学术胸怀,在14世纪的中国显得尤为超前。

《书史会要》对当时所能接触到的梵文、回回文、帝师巴斯八所创蒙古文、维吾尔文、日本国文字等做了著录,又对汉字字体演变和结构特点等做了较为深入的研究。该书保留了丰富的语言文字和书法艺术等方面的信息,堪称中国古代艺术史上的经典之作。《书史会要》在当时就引起了较大的反响,时任翰林学士承旨兼太子赞赏的宋濂、松江府学教授曹睿等人纷纷为该书作序。

《书史会要》全书共九卷,补遗一卷,以独特的“三层架构”重构书法史:首先卷一至卷六溯源探流,以朝代更迭为经,从三皇五帝“结绳而治”的神话时代,直叙至元代书坛。通常先述文字演变,再列书家小传,旁及书体、碑刻、典章制度,展现出书法与政治、文化的深层互动。其次,该书除了记载王羲之、颜真卿等巨匠外,更收录了许多少数民族书家,甚至日本僧人书法亦被纳入视野。每位书家均标注字号,并描述风格,如评赵孟頫“篆法石鼓、诅楚,隶法梁、钟,草法羲、献,或得其片文遗帖,亦夸以为荣”,寥寥数语直指精髓。最后不乏理论升华,如卷九专论书法笔法和历代书论。这种“史-人-论”三位一体的编纂体例,开创了中国书法通史的新范式。

在书法史的主线之外,《书史会要》暗藏着一部“印章文化前传”。书中详载秦汉玺印制度,论及李斯、程邈等“书同文”推动者对印章篆书的影响。卷二记载东汉时期篆隶精绝,尤善制印的韦诞,卷七讲述元代书法家及金石学家赵孟頫和吾丘衍——这些片段拼凑出中国篆刻艺术从实用凭信向文人艺术转型的关键轨迹。

陶宗仪对“书印同源”的认知极具前瞻性。他在评述颜真卿书法时,特别提及《麻姑仙坛记》篆籀笔意的金石气韵;分析徐铉篆书时,强调其“笔实而字画劲”。这种将毛笔书写与金石镌刻并置观察的视角,为后世文人篆刻“以书入印”的理论提供了重要启示。明代文彭、何震开创流派印风时,《书史会要》中辑录的汉印制度与篆书演变,恰似一把打开传统的钥匙。

《书史会要》的价值,早已超越书法史的范畴。它是一座桥梁,连接着过去与未来;它是一面镜子,映照出中华文明对“形”与“神”、“技”与“道”的永恒求索。在这个键盘取代笔杆的时代,重读这部经典,或许能让我们在疾驰的现代生活中,重新找回那份“铁画银钩写春秋”的文化从容。